좀 더 예각화 한 공감의 정의

공감에 관한 가장 일반적인 정의를, 르먼 크르즈나릭이 내린 ‘상상력을 발휘해 다른 사람의 처지에 서보고 다른 사람의

느낌과 시각을 이해하며 그렇게 이해한 내용을 활용해 행동지침으로 삼는 기술’로 보면서 이 책은 시작한다. 핵심어는 느낌과

이해이다. 이 두 가지를 풀어 쓰면, 공감은 둘로 나뉘는데, 하나는 정서적 공감이요 그것은 감정이입(感情移入)이며,

다른 하나는 인지적 공감이요 그것은 역지사지(易地思之)이다.

이 가운데 우리는 공감에 대해 대체로 전자만을 생각했다. 느낌은 정서이고 감정이입으로 이어진다.

그런 ‘공감한다’는 가까운 사람, 입장이 같은 사람에 대한 동조이다. 저자는 이런 공감은 ‘강렬하지만 쉽게 휘발’한다고 말한다.

확 불타올랐다가 금방 사그라진다. 반대로 이것이 과잉되면 도리어 공감이 비인간화를 부른다. 알고리듬으로 만든 매우 과학적인

공감 프로그램이 사실은 ‘취향편향이 만드는 폐쇄성’에 지나지 않는다는 분석이 있다.

이를 보완하는 것이 인지적 공감이다. ‘다른 사람의 처지에 서보고’ 이해하는, 그래서 역지사지이다.

앞서 정서적 공감이 느낌에서 오는 즉응적인 결과라면, 인지적 공감은 의식적으로 노력해야 하는 점이 다르다.

의식적이므로 공감이라 하기에 다소 딱딱하고, 전형적인 공감으로는 정서적 공감에 미치지 못 한다. 저자는 이 두 공감이 균형을

이뤄야 하며, 그러자면 인지적 공감이 커져야 한다고 주장한다.

트롤리의 딜레마

인지적 공감을 깊이 있게 설명하자니 책은 좀 어려워진다. 그러나 매우 적절한 예를 들어가며 이해를 돕는다.

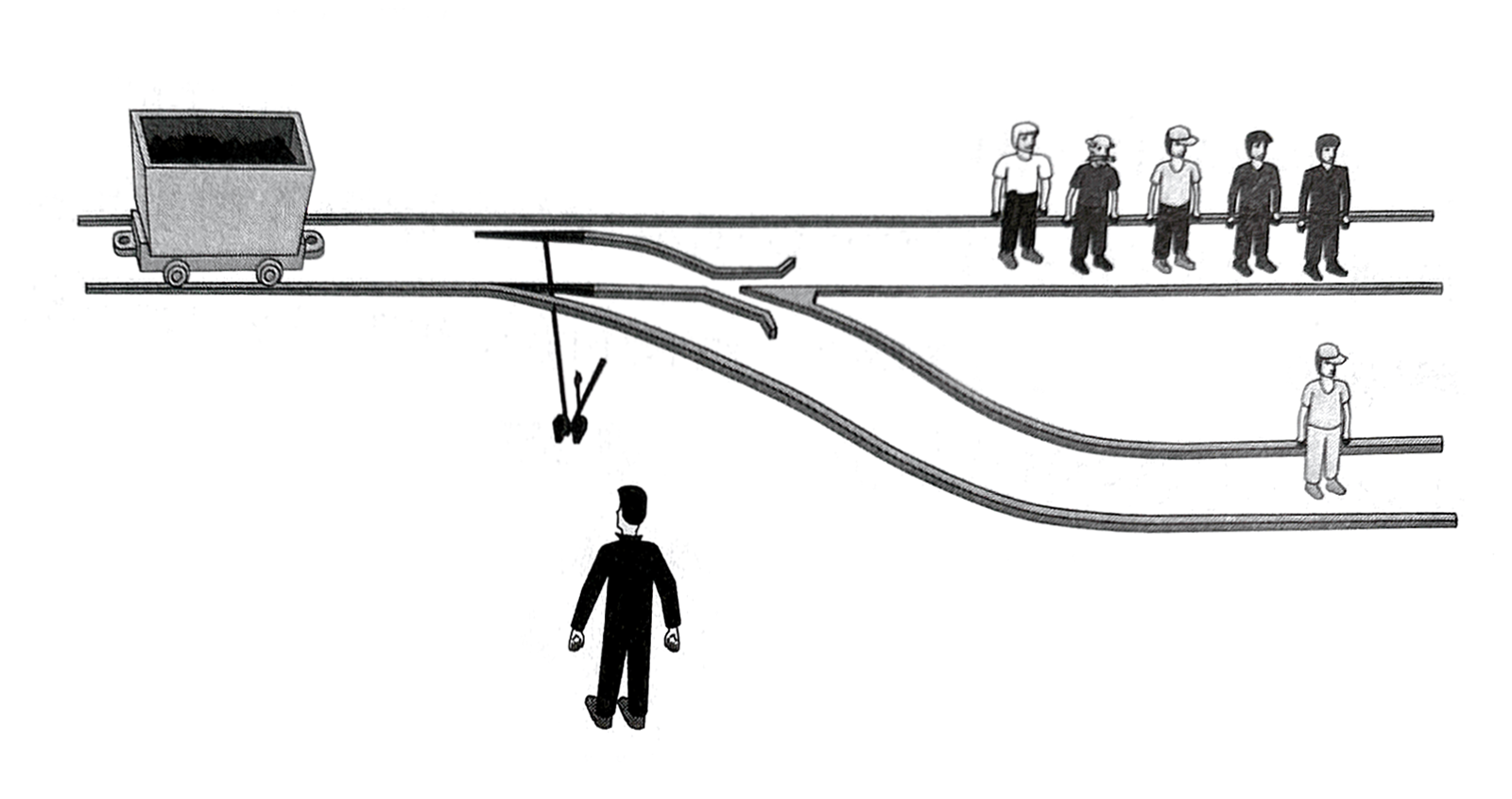

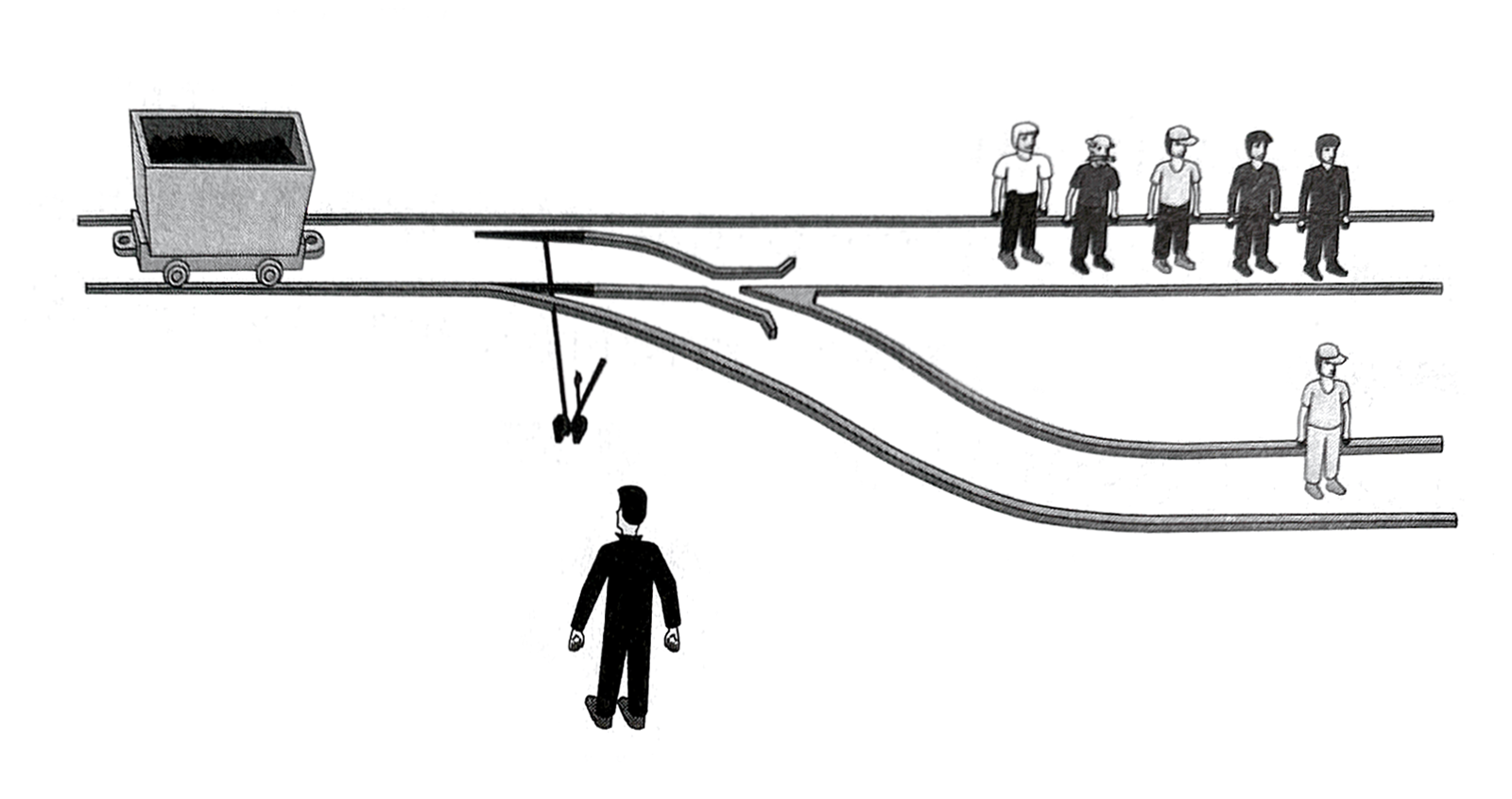

그 가운데 하나가 트롤리의 딜레마이다. 첫 번째 그림을 보라. 짐을 운반하는 트롤리의 자동제어장치가 고장 난 채 직진하고 있다.

내버려 두면 철로 위의 다섯 명이 죽고, 누군가 선로 변경하는 레버를 잡아당기면 다른 철로 위의 한 명이 죽는다.

어떤 선택을 할 것인가?

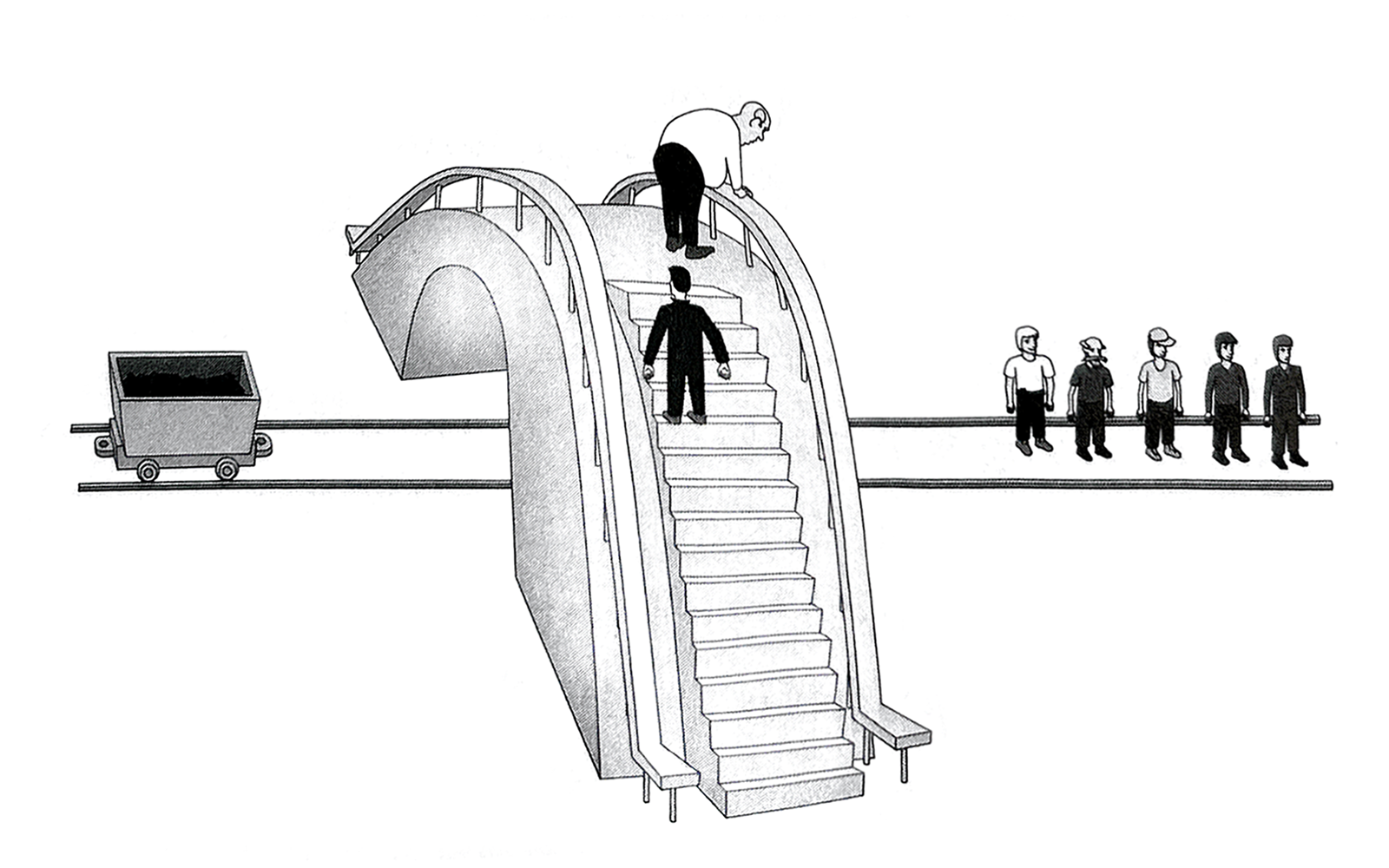

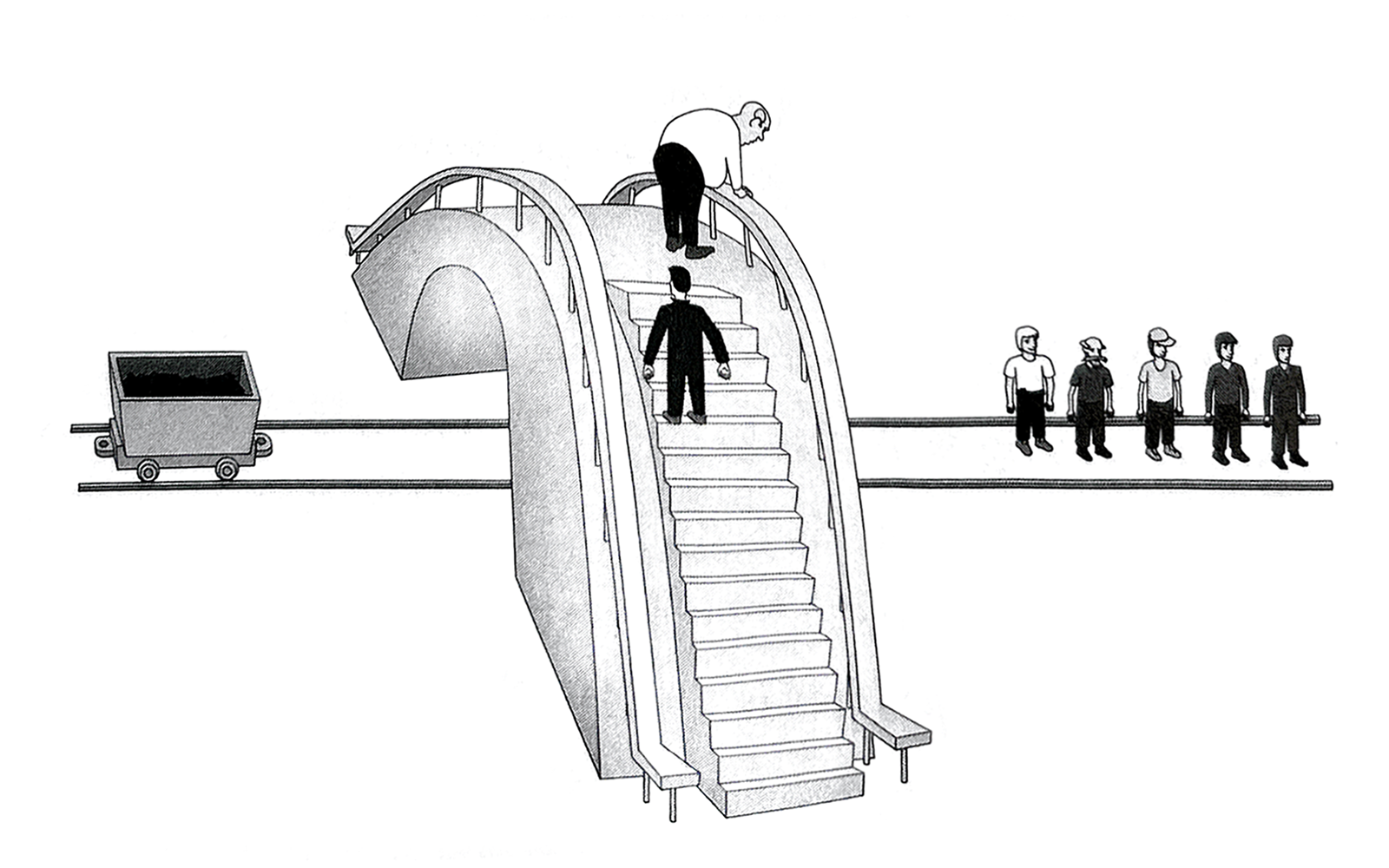

이제 두 번째 그림을 보라. 선로가 하나뿐인 상황에서 역시 고장 난 트롤리가 달린다. 내버려 두면 철로 위의 다섯 명이 죽는데,

트롤리가 달리는 선로 위에 육교가 있고, 거기 덩치 큰 사내가 서 있다. 만약 뒤에서 사내를 밀어 떨어뜨리면 트롤리를 멈춰 세워

다섯 명을 구할 수 있다. 어떤 선택을 할 것인가?

두 경우 모두 최대다수의 최대행복을 추구하는 공리주의 관점에서 대체로 후자를 선택할 것이다. 그러나 이 선택에 대해

도덕적인 허용을 전제해 물었을 때, 전자는 89%가 찬성한 데 비해, 후자는 11%만이 찬성하였다.

이 실험을 일러 트롤리의 딜레마라 부른다. 마크 하우저가 한 연구이다.

이성적인 도덕 판단

사실 두 실험에서 공리주의의 관점을 가지고 따지면 이토록 큰 차이가 나는 것이 의아하다. 어째서 이런 차이가 생겼을까?

전자는 어떤 ‘개인’을 수단으로 삼지 않아도 된다. 레버를 잡아당길 뿐이다. 후자는 사람이 개입한다. 등 뒤에서 밀어 떨어뜨려야

하는 어떤 ‘개인’이 수단으로 쓰인다.

작지만 큰 이런 고민의 차이가 인간의 판단을 진지하게 한다. 이것을 이성적인 도덕의 판단이라 해도 좋다.

뇌과학자들은 이 같은 행동이 진화의 결과라고 말한다. 뇌 속에는 감정 담당과 인지적 추론 담당이 나눠져 있는데,

인지적 추론 부분이 진화하면서 판단의 변화를 가져왔다고 보는 것이다. “모로 가나 바로 가나 서울만 가면 된다.”는

속담이 있지만, 같은 서울이라도 바로 가야 뜻있다고 생각하게 만든다.

저자는 말한다: “도덕적 판단의 상황에서 우리 인간은 이성과 직관(또는 감정)을 모두 동원하여 딜레마를 해결한다.”

이를 이중과정이론이라 부른다. 이 이중성은 구심력으로서 우리의 직관적인 도덕 판단이 얼마나 신뢰할 만한가,

원심력으로서 우리의 이성적인 도덕 판단이 과연 가능한가 묻도록 작용한다. 저자가 바라는 ‘공감의 반경’은

이 두 힘이 적정한 균형을 이루며 커가야 이상적이다.

인지적 감성의 훈련에서 독서의 효용

그렇다면 보다 구체적으로 인지적 공감능력을 어떻게 키울지 물어야 한다. 저자의 고민은 다양하다. 이 책은 모두 3부로

이뤄져 있거니와, 1부에서 느낌만의 공감이 지닌 한계, 2부에서 한계를 극복하는 인지적 공감의 존재를 설명하고,

3부에서 공감의 반경을 넓히는 구체적인 방안을 제시한다. 곧 인지적 공감능력의 배양이라는 과제의 답이다.

타인에게로 향하는 기술, 접촉하고 교류하고 더 넓게 다정해지기 같은 제목에서 친절한 답이 보이지만, 우리가 무엇보다

주목해마지 않는 것은 저자의 독서에 대한 강조이다. 독서는 전통적인 인쇄로 출판된 도서를 통한 것이다. 왜 그럴까? 저자의

주장을 요령껏 따라가 본다.

저자는 먼저 ‘문제를 진짜로 해결하기 위해 필요한 건설적이고 창의적인 아이디어들이 느린 인지 과정을 거쳐 나온다는

사실’(206면)에 주목한다. 곧 ‘없는 것을 보고 있는 것을 다르게 보며 옛것을 새롭게 만드는 과정은 문자 그대로

느린 과정’(206면)이라는 것이다. 그런데 전통적인 인쇄로 출판된 책을 가지고 하는 ‘독서가 이 느린 생각을 가장 효과적으로

만들어내는 행위라는 사실’(207면)을 알아야 하며, “독서를 통해 느린 생각을 훈련하는 독자들은 자신에 대한 성찰과 몰입의

힘을 경험할 수 있다.”(207면)고 결론짓는다. 지당한 결론이다.